In dem Buch „Trüffeln, die heimischen Exoten“ (AT-Verlag) von Jean-Marie Dumaine und Dr. Nikolai Wojtko, schreibt Dr. Rengenier Rittersma in einer aussagekräftigen Kolumne über die eigenartige Geschichte der Trüffel in Deutschland.

Mit freundlicher Erlaubnis von Jean-Marie, übrigens Präsident des Ahrtrüffel e.V. in Sinzig, lesen Sie im Folgenden den geschichtlichen Abschnitt des Buches, der einen umfassenden Eindruck über den Umgang mit dem schwarzen Gold in Deutschland innerhalb der vergangenen Jahrhunderte vermittelt.

Foto: Jean-Marie Dumaine mit Trüffelhund Max († 2014).

Leider hat Max nicht mehr erlebt, wie 2015 die erste Trüffel von der Plantage in Sinzig geerntet wurde.

Die verspätete Trüffelnation

Zu Geschichte, Gegenwart und Zukunft der Trüffel in Deutschland

Es gibt ihn, den Trüffeläquator. Er teilt den europäischen Kontinent in zwei Hälften. Oberhalb dieser Grenze liegt Deutschland, das sich seit Hildegard von Bingen bis heute durch seinen sonderbaren Umgang mit Trüffeln auszeichnet. Bis in die Neuzeit verdächtigte man hierzulande Trüffeln, Missgeburten und anderes Unheil zu verursachen. Noch heute ist Deutschland das einzige Land in Europa, in dem ein allgemeines Trüffelsuchverbot gilt.

Die Reise in die Trüffelgeschichte dreht sich allerdings nicht nur um Tod und Verbot. Die deutsche Trüffelnation hat auch viel Kurioses und Wissenswertes zu bieten: Eine Wieder-Entdeckungsreise …

Angst

Als ob es in vormodernen Zeiten nicht schon genug zu fürchten gab, verbreiteten deutsche Gelehrte auch noch systematisch Angst vor Pilzen und Trüffeln.

Während Trüffeln in Südeuropa schon seit dem Mittelalter verschenkt und verspeist wurden, gab es jenseits der Alpen ein massives Mistrauen gegenüber der aromatischen Knolle. Hildegard von Bingen schreibt in ihrer aus dem 12. Jahrhundert stammenden „Physika, oder Heilkraft der Natur“: „Die Hirschtrüffel ist kalt und hart, und sie ist schädlich zu essen für Mensch und Vieh (…). Auch der schwangeren Frau verursacht sie mit körperlicher Gefahr eine Fehlgeburt, wenn sie Hirschtrüffel isst.“ Zahlreiche Autoren nannten die Hirschtrüffel damals „Hirschschwamm“, „Hirschtrüffel“ oder „Hirschbrunst“. Diese kuriose Bezeichnung rührte von der Vorstellung her, dass Hirschtrüffeln dort wachsen, wo sich Hirsche paaren. Bei der Hirschtrüffel handelt es sich in Wirklichkeit aber nicht um eine Trüffel, sondern um einen Pilz mit unterirdisch wachsenden Fruchtkörpern, die trotz ihres unangenehmen Geruchs und Geschmacks lange Zeit als Aphrodisiakum galten.

Aufgrund dieser fälschlichen Verbindung mit der Hirschtrüffel geriet auch der Trüffelverzehr in den Ruf, gesundheitsschädigend zu sein. Einige Gelehrte billigten Trüffeln zwar eine heilsame Wirkung gegen bestimmte Krankheiten zu, wie zum Beispiel Beulenpest und Gicht, aber von Trüffelkonsum zum normalen Verzehr wurde abgeraten. So blieb die Wahrnehmung von Trüffeln im deutschen Kulturraum bis weit in die Neuzeit negativ geprägt, während andere Gebiete in Europa die Trüffel schon längst als Genussmittel entdeckt hatten. Noch im „Universallexikon“ von Johann Heinrich Zedler (ab 1749) ist die Trüffel lediglich als riskantes und nur als Heilmittel zu verwendendes Produkt beschrieben.

Neugier

Das düstere Bild der Trüffel hellte sich erst allmählich auf, als eine Knolle aus Übersee den europäischen Kontinent eroberte: die Kartoffel.

Es ist zu vermuten, dass die Einführung der Kartoffel die Akzeptanz der echten, also essbaren Trüffel in den deutschen Ländern förderte. Aus dem 16. und 17. Jahrhundert gibt es verschiedene Dokumente, in denen Trüffel und Kartoffel gleichzeitig Erwähnung fanden.

In der Korrespondenz des Augsburger Kaufmanns Hans Fugger, des mächtigen Bankiers von Kaiser und Papst, wurden in der Periode um 1585 öfter Bestellungen von italienischen tartuffali erwähnt. Diese Bezeichnung ist allerdings irreführend, da aus derselben Epoche eine historisch überlieferte Aussage bekannt ist, wonach die tartuffali so schön rot geblüht hätten, was bei Trüffeln allemal ausgeschlossen ist. Tatsächlich stand der Begriff tartuffel im 16. Jahrhundert sowohl für Trüffel als auch für Kartoffel, und – was die Sache noch komplizierter macht – beide galten damals als eine rare, begehrte Kuriosität. Es ging in der Fugger-Korrespondenz höchstwahrscheinlich um echte Trüffeln und nicht um Kartoffeln. In einem Brief vom 28. Januar 1584 bedankte sich Fugger für die Lieferung von Oliven und Trüffeln, fügte aber hinzu, dass die tartuffali leider verdorben eingetroffen waren, und das ist in dieser Jahreszeit bei Trüffeln viel wahrscheinlicher als bei Kartoffeln.

Verblüffenderweise führte also die Einfuhr einer exotischen Pflanze – der Kartoffel – dazu, dass man sich nördlich der Alpen mit der heimischen, aber eher unbekannten Knolle – der Trüffel – beschäftigte. Nicht zufällig sind diese beiden Knollengewächse im Deutschen etymologisch miteinander verwandt.

Der Nachholbedarf war offensichtlich groß, denn jetzt wurde der Rückstand in Sachen Trüffeln wettgemacht:

Am Anfang des 18. Jahrhunderts erregte die Trüffel auf einmal das Interesse zahlreicher Adliger in verschiedenen Territorien Deutschlands. 1719 kaufte der Markgraf von Bayreuth ein paar italienischer Trüffelhunde. Er war allerdings nicht der erste in Bayern, der Interesse an der edlen Knolle zeigte. Vom bayerischen Kurfürsten Max Emanuel ist aus dem Jahr 1718 folgendes Dekret überliefert: „Unser gedienstiger Herr haben Josephen Asinaro, chasseur des Truffes oder so genandten Tardüflen Jäger, welcher mit seinen Hundten die Dardüflen in der erde fündet, täglich ainen gulden und alle jahr ein klaid (…) gedienstigst verwilliget.“ Kaum zwanzig Jahre später gab es am bayerischen Hof einen offiziellen Kurfürstlichen „Tartüfl-Jäger“.

Der Hof in Bayern war also alles andere als eine Ausnahme, denn in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts trafen in Berlin,

Hannover, Bayreuth und auf Rügen auch Trüffeljäger- oder Trüffelhundegesandtschaften ein. Allem Anschein nach spielten die bayerischen Fürsten eine Vorreiterrolle bei der Förderung der Trüffel in Deutschland: Die Heirat eines Wittelsbachers mit einer Tochter des Herzogs von Savoyen sorgte dafür, dass sich die Beziehungen von Turin und München intensivierten. Vor allem das Hofleben des Sprosses dieser Ehe, des Kurfürsten Max II. Emanuel, wurde stark von Italienern geprägt, und gerade in seiner Amtsperiode finden wir etliche Hinweise auf ein verstärktes Interesse an Trüffeln am kurfürstlichen Hof.

Trüffelfieber

Die Trüffelsuche wurde am bayerischen Hof zu einer wichtigen Angelegenheit. Dafür gibt es verschiedene Hinweise, wie zum Beispiel Rechtskonflikte über die Eigentumsansprüche, die ersten Ansätze einer Gesetzgebung sowie die eigenständige Ausbildung der Trüffelhunde und -jäger. Aufgrund der beträchtlichen Erträge, die in historischen Unterlagen dokumentiert sind, kann man davon ausgehen, dass die Wittelsbacher in einträglichen Jahren kaum noch auf ausländische Lieferanten angewiesen waren.

Durch mündliche und schriftliche Werbung verbreitete sich das „Trüffelfieber“ rasch von Hof zu Hof. Dies führte im 19. Jahrhundert dazu, dass ganze Landstriche Deutschlands zu Versuchsfeldern für den künstlichen Anbau der aromatischen Knolle wurden. Vom Halberstädter bis zum Hannoveraner Raum und von der Wilhelmshöhe bei Kassel bis zu den Rheinauen in der Pfalz, überall schossen die Trüffelbeete buchstäblich wie Pilze aus dem Boden. Auch hier hatte der Adel bereits die nötige Vorarbeit geleistet: Die Markgräfin Karoline Luise von Baden, eine leidenschaftliche Naturforscherin und Naturaliensammlerin, experimentierte bereits im 18. Jahrhundert (!) mit Trüffelanbau. Sie ließ Trüffeln mit dem sie umgebenden Erdreich ausheben und an anderen Orten mit ähnlichen Gegebenheiten wieder einsetzen.

Während ihre Versuche allerdings noch erfolglos blieben, erschien kaum hundert Jahre später bereits die erste systematische Abhandlung über Trüffelzüchtung in deutscher Sprache. Das Buch, verfasst von Alexander von Bornholz, trug den anspruchsvollen Titel „Der Trüffelbau, oder Anweisung die schwarzen und weißen Trüffeln in Waldungen, Lustgebüschen und Gärten durch Kunst zu ziehen und große Anlagen dazu zu machen“. Es erschien 1825 und wurde innerhalb von drei Jahren ins Französische (1826), Italienische (1827) und Polnische (1828) übertragen. Damit avancierte Deutschland zum Exportland in Sachen Trüffel-Know-how. Im Jahr 1812 war auch schon eine „Anleitung zur Trüffeljagd oder Trüffelsuche“ erschienen. In diesem Buch gab Valentin Friedrich Stefan Fischer, Großherzoglicher Badischer Forstrat, zahlreiche praktische Tipps zur Suchpraxis und Hundedressur mittels „Aufmunterungs-Imbissen“

Wie ein Fieber verbreitete sich das Interesse an den kulinarischen Goldplantagen.

Sogar der deutsche Kaiser mischte sich ein: Im Auftrag des preußischen Staatsministeriums stellte Dr. Rudolf Hesse aus Marburg 1890 Versuche zur Aufzucht von Trüffeln in der Nähe von Wilhelmshöhe bei Kassel an. Zwar konnte er nach etwa zwei Jahren die ersten Fruchtkörper von Speisetrüffeln ernten, da diese aber kaum größer als Erbsen ausfielen, waren sie eher ungeeignet für den Konsum. Bis weit in das 19. Jahrhundert war der Anbau von Pilzen im Allgemeinen und von Trüffeln im Besonderen eine echte wissenschaftliche Herausforderung. So hat Dr. Hesse seine Versuche wohl primär für wissenschaftliche Zwecke durchgeführt.

Einerseits haben die preußischen Herrscher schon seit dem frühen 18. Jahrhundert ein Interesse an Trüffeln bekundet. Andererseits entsprangen die Bemühungen, in den eigenen Territorien essbare Trüffeln finden oder anbauen zu können, der Hoffnung, preiswerte und vor allem endlich unverdorbene Ware zur Verfügung zu haben. Bevor die Sterilisierung in Konservendosen ab etwa 1850 Anwendung fand, war die Konservierung der Trüffel eine sehr heikle Angelegenheit. Zahlreiche Beschwerden in den historischen Unterlagen über verrottete Exemplare weisen darauf hin. Trüffeln aus eigenem Boden waren aber nicht nur frisch, sondern auch erheblich günstiger, wenn man bedenkt, dass die Beliebtheit der Trüffel auch beim Bürgertum im Laufe des 19. Jahrhunderts die Nachfrage und damit die Preise stetig steigen ließen.

In der „Elektronischen Handbibliothek zur historischen Kulinarik“, einer Auswahl von 26 deutschsprachigen Kochbüchern aus den Jahren 1881 – 1926, fällt zunächst einmal die Menge der Rezepte auf, deren Hauptzutat die Trüffel ist. Zudem lassen die großen Portionen vermuten, dass hierzulande in den bürgerlichen Schichten nicht gerade ein Trüffelmangel geherrscht hat. Auch das Werbebild der Firma Liebig aus dem ersten Viertel des 20. Jahrhunderts, auf dem badische Frauen zu sehen sind, die gebückt unter der Last der Trüffeln heimkehren, weist auf üppige Ernten hin.

Mit der zunehmenden Verbreitung der Trüffel vor allem in bürgerlichen Schichten, wuchs die Versuchung, falsche oder sogar giftige Exemplare beizumischen. Von dieser Betrugspraxis wurde auch in Deutschland berichtet. Ob es nun um giftige Trüffelleberwurst, um „plombierte“ (mit Blei angereicherte) Trüffeln oder um veredelte Kartoffeln (mit Eisensalzlösung dunkel gefärbt und mit Steinkohlenteerrückständen aromatisiert) ging, der Kunde bezahlte seine Ware teuer, manchmal sogar mit seinem Leben. Solche Betrugsfälle bildeten aber natürlich immer eine Ausnahme.

Abneigung und Vergessen

Ob es nun die Suchpraxis, die Ausbildung der Hunde, die wissenschaftliche Erforschung, die Züchtung oder die kulinarische Zubereitung betraf, bis weit in die zwanziger Jahre des 20. Jahrhunderts war man hierzulande mit dem unterirdischen Edelpilz aufs Beste vertraut. In den dreißiger Jahren scheint sich dann ein ziemlich abrupter Abschwung vollzogen zu haben. Die Zeugnisse werden viel spärlicher, und die wenigen Unterlagen, die es aus dieser Periode gibt, deuten auf eine eher trüffelfeindliche Ernährungspolitik der Nazis hin. Verschiedene schriftliche Mitteilungen des Reichsgesundheitsamts in Berlin nach 1935 lassen darauf schließen, dass diese Behörde die Herstellung einer sogenannten deutschen Trüffelersatzkonserve verbot und die Produktbezeichnung „deutsche Trüffeln“ ablehnte.

Von dieser Haltung, die während des dritten Reichs vorherrschte, ist der Umgang mit Trüffeln hierzulande auch heute noch geprägt. Obwohl die Trüffel sich wirtschaftlich zu einer lukrativen Ressource hätte entwickeln können, wurde das Land in der Nachkriegszeit nie mehr zu der Trüffelnation, die es in der Vor- und Zwischenkriegszeit unbestreitbar war. Stattdesen schützte man sich selbst, indem man die Trüffel unter Naturschutz stellte.

Ausblick

Seit einigen Jahren zeichnet sich eine Wende zu einer positiven Haltung und einem gesteigerten Interesse gegenüber Trüffeln ab.

Davon legen nicht nur die Existenz des Ahrtrüffelvereins, sondern auch die in der Oberpfalz, in Dötlingen (Niedersachsen) und Gießen entstandenen und geplanten Trüffelbeete sowie eine große mediale Aufmerksamkeit für Trüffeln Zeugnis ab. Dieses verstärkte Interesse ist übrigens kein typisch deutsches, sondern ein europäisches Phänomen, denn auch in Ländern wie der Schweiz, Finnland, Belgien, Großbritannien, Schweden und Österreich wird zunehmend das wirtschaftliche und ökologische Potenzial der Trüffel wahrgenommen.

Für die Zukunft gilt es nun, die verschiedenen Initiativen und Interessenverbände in den nördlichen Regionen Europas miteinander zu vernetzen, um sich in einem zweiten Schritt mit den schon bestehenden europäischen Trüffelvertretungen zusammenzuschließen. Eine solche Initiative könnte dafür sorgen, dass Deutschland erneut einen Platz unter den Trüffelnationen einnimmt.

Denn angesichts der allmählich nordwärts wandernden Weingrenze und der günstigen geoklimatischen Bedingungen ist es nicht unwahrscheinlich, dass diese Länder zu den Gewinnern der Trüffelgeschichte gehören könnten.

Eine durchdachte Politik, die ökonomischen und ökologischen Faktoren gleichermaßen Rechnung trägt, wäre eine Grundlage für die Verbreitung von angebauten, aber auch von natürlich wachsenden Trüffeln in Deutschland. Die Praxis in Frankreich und Italien ist ein geeignets Beispiel dafür. Eine solche Politik, die ökologische Pflege mit wirksamer Aufklärung und wirtschaftlicher Förderung zu kombinieren wüsste, würde den Erhalt der Trüffeln und ihre Verbreitung wirksam unterstützen. Die Gestzgebung in anderen europäischen Ländern macht deutlich, dass es durchaus erprobte Verfahren gibt, die einen ökologisch nachhaltigen und ökonomisch profitablen Weg aufzeigen.

Und wie kam die Trüffelsuche nach Niedersachsen?

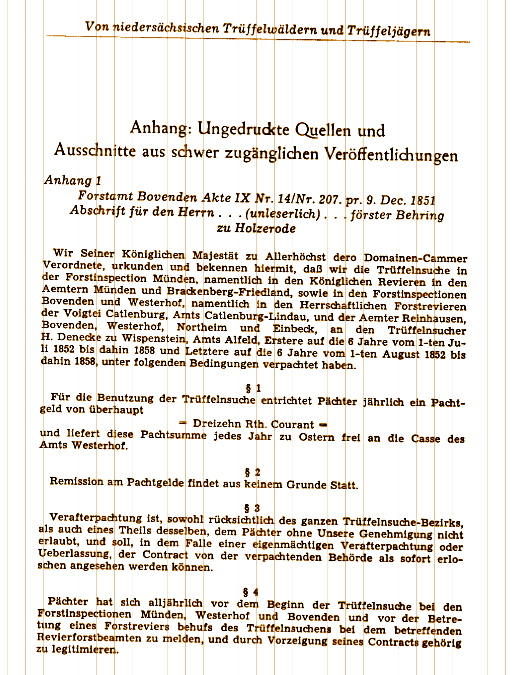

Dieser alte Pachtvertrag aus dem Jahre 1851 verrät schon sehr viel:

(Quelle: Kremser, Walter: „Von niedersächsischen Trüffelwäldern und Trüffeljägern“ / [Quelle:] Rotenburger Schriften)

Das Leinebergland war schon immer eine Trüffelhochburg!

Aus: „Heimatkundliche Skizzen aus dem Solling“, 1988 herausgegeben vom Sollingverein Dassel e.V., geschrieben von Detlef Creydt

Trüffeljagd

Eine Besonderheit am Rande des Ostsollings war die Suche nach Trüffeln. Da sie ein jagdbares Vegetabil sind, wird deswegen auch von „Trüffeljagd“ und „Trüffeljägern“ gesprochen. Die Geschichte dieser Jagd reicht weit in die Vergangenheit zurück. Schon im Altertum haben sich die Griechen und Römer dieser Schlauchpilze angenommen, da sie als Aphrodisiakum galten. Im Mittelalter wurden die Trüffeln vorwiegend in Italien und Südfrankreich geerntet. Nach Deutschland kam die Trüffeljagd durch König August II. von Polen, der 1720 zehn dafür abgerichtete Hunde in Italien gekauft hatte. 1727 suchte der Italiener Fenoglio in den Osnabrücker Kalkbergen nach Trüffeln. Von dieser Zeit an sollte dieses Gewerbe eine Merkwürdigkeit des Osnabrücker Landes bleiben. Es ist zu vermuten, dass von hier aus die Trüffeljagd auch Eingang in die südhannoverschen Berge fand. Von einem hervorragenden Trüffeljahr wird nämlich für dieses Gebiet aus dem Jahre 1866 berichtet. Schwerpunkt der Jagd dürfte die Gegend um Alfeld gewesen sein, denn 1893 erzielte die dortige Oberförsterei allein durch die Trüffeljagd 1.100 Mark Pacht. Diese hohen Einnahmen führen wohl auch dazu, dass 1910 zwischen Alfeld und Everode versuchsweise Trüffeln angebaut wurden, was allgemein als nicht möglich angesehen wurde. Aus der Alfelder Region wurde auch die Kenntnis um die Jagd der unter der Erde wachsenden Pilze nach Dassel gebracht. Der 1862 in Wispenstein geborene Konrad Lehmensiek erwarb von vorbeiziehenden Zigeunern einen Trüffelhund, den er sich zur Jagd abrichtete. Während in Russland Bären und in Frankreich Schweine die Trüffeln aufspüren sollten, waren es in Italien und Deutschland Hunde. Vor allem den ungarischen Hirtenhunden wurde nachgesagt, daß sie sich besonders eigneten. Um solch einen Hund handelte es sich auch bei Lehmensiek. Als er 1885 nach Dassel heiratete, brachte er den Hund zum Jagen mit. Damit fand ein interessanter Nebenerwerb Eingang in den Solling.

Die Lehmensieks zogen in der Trüffelsuchzeit von Ende September bis November in die Kalkberge um Dassel. Sobald der Wald erreicht war, wurde der Hund mit anfeuernden Rufen losgeleint. Er hatte nun die Aufgabe, die stark aromatischen Pilze durch stöberndes Suchen zu finden. War er erfolgreich, fing er an zu scharren und zeigte damit die Fundstelle an. Nun war es die Aufgabe des Begleiters, schnell zu ihm zu gelangen, ihn zu belobigen und von der Stelle zu entfernen. Gelang dies nicht schnell genug, beschädigte der Hund die 2 – 10 cm unter der Erde wachsenden Trüffeln. Vorsichtig wurde nun weiter gegraben und die freigelegten Pilze aufgenommen. Sie wuchsen an den Wurzeln der Laubbäume, meist Buchen oder Eichen. Um Dassel wurden drei Sorten gefunden:

- Die wertlose Getröstrüffel (rotbraune Trüffel), die meist 5 – 6 zusammenliegende daumennagelgroße Früchte ausbildet. (Anmerkung Leinebergland-Trüffel: Eine „Getröstrüffel“ gibt es nicht – gemeint ist wahrscheinlich die Gekrösetrüffel (Tuber mesentericum))„

- Die minderwertige weiße oder wilde Trüffel, die von den Lehmensieks selbst verbraucht wurde. Sie war faustgroß und hatte eine glatte Oberfläche. Nach dem Waschen war sie weiß bis gelblich (Anmerkung Leineberglandtrüffel: Hierbei handelt es sich wahrscheinlich um die Mäandertrüffel (Choiromyces maeandriformis), welche keine echte Trüffel ist und im Alter regelrecht widerlich schmeckt, also in der Tat „minderwertig“ ist!)

- Die schwarze Trüffel. Sie wuchs einzeln, war faustgroß und besaß eine schwarze und rauhe Oberfläche. Sie war der eigentliche Gegenstand der Jagd und brachte die gewünschten Einnahmen.

Nach erfolgreicher Jagd brachten die Lehmensieks zwischen 1 und 3 Pfund nach haus. Die Trüffeln mußten nun sofort kurz gewässert werden. Mit einer weichen Bürste wurde die Erde entfernt. Danach begann die Sortierung nach Größe und Beschädigung und der Versand per Eilpäckchen zu den festen Abnehmern. Teilweise wurden sie auch eingekocht, um sie für den Transport haltbarer zu machen. Verwendung fanden sie aufgrund ihres Aromas als Zutaten in Pasteten, Fleischspeisen, Brühen und Suppen; sie wurden aber auch gebraten oder in Rotwein gekocht. In Dassel und Einbeck wurde eine aromatische Trüffelleberwurst hergestellt.

Der Trüffeljäger Konrad Lehmensiek hat sein Wissen und Können an seine Nachkommen weitergegeben. Über vier Generationen wurde die Pilzsuche um Dassel ausgeübt. Wichtig war dabei, daß die alten erfahrenen Hunde die jungen Hunde anlernten. Z.T. wurden die Tiere aber auch durch versteckte Trüffeln abgerichtet. Zuerst wurden die Pilze im Haus, dann im Garten und anschließend im Wald versteckt und bei deren Auffinden die Hunde gelobt und durch Wurst belohnt. 1940 fanden die Lehmensieks zum letzten Mal Trüffeln. Ein neuer Start 1950 blieb erfolglos, da trotz intensiver Suche keine Trüffeln mehr gefunden wurden. Damit endete eine 65 Jahre andauernde Attraktion, der 1938 sogar eine Hörfunksendung gewidmet wurde. (…)

(Text-Quelle: Detlef Creydt, „Heimatkundliche Skizzen aus dem Solling“, 1988 herausgegeben vom Sollingverein Dassel e.V.:)

„(…) Abnehmer gab es genug: Hotels in Göttingen und Einbeck, Kochschulen, Privathaushalte und Schlachtereien.

Außerdem wurden ständig beliefert:

Küchenverwaltungen von

- Graf Hardenberg (Dresden),

- Prinzessin von Hessen (Langen),

- Gräfin Bernstorf (Gut Quarnstedt) und die

- Großherzogliche Küche in Darmstadt (…)“